今回は、まちづくりを進めていくときに、どうやって関係者間の調整を図り、事業を進めているのかについて話をしたいと思います。

まちづくりは、地域住民やお店の方、行政の方々など、多くの方々が係ることとなり、少なくとも10人以上、多ければ100人以上の関係者が存在することがめずらしくありません。

特にいろは横丁では、数年前まで再開発などの問題もあり、関係者間での誹謗中傷は日常茶飯事の状態で、みんなで何かをするなんて“ムリ”な雰囲気でした。

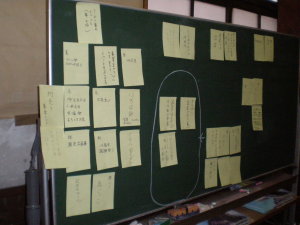

このため、まずはみなさんが同じ目線に立って、少しずつポジティブな取り組みを始めるため、最初に私たちが行ったことは、合意形成ワークショップを行うことでした。

「なぁんだ、合意形成ワークショップなんて、どこでもやってるよ」と思われる方もいるかもしれませんが、私たちの方法はちょっとだけ違うんです!

具体的にはKJ法などを使 って、問題点や課題を共有し、さまざまなアイディアを一定のルールのもとでまとめるまでは同じですが、そこから行動計画プロセス手法を使って出されたアイディアの具体的な実行プログラムを作ります。

って、問題点や課題を共有し、さまざまなアイディアを一定のルールのもとでまとめるまでは同じですが、そこから行動計画プロセス手法を使って出されたアイディアの具体的な実行プログラムを作ります。

そうすると自然に実行すべき事業の優先順位が決定し、役割分担や段取りが決まり、不思議なことにいつのまにか楽しく事業を進めよう!というポジティブな雰囲気が生まれ、まちづくりの成功イメージが共有できると、もう7割は成功です。

そして、成功体験を積み上げていくことによって、まちづくりに関わる方々のモチベーションと誇りも高まり、周辺にも影響を与え、少しずつですがまちづくりに向けたプラスのスパイラルが生まれてくるようです。

ありがたいことに私たちの活動も3年目を迎え、現在、いろは横丁の方々の9割強が賛同し、通行量も上向き、かつてのにぎわいを取り戻しつつあります。

最後までお読み頂きありがとうございました。